소년은 급사(給仕)였습니다.

소년은 급사(給仕)였습니다.

페이지 정보

자몽관련링크

본문

소년은 급사(給仕)였습니다.

황해도에서 보통학교만 졸업하고 서울에 왔습니다.

홀어머니 밑에서 가난하게 자란

그는 대중목욕탕 심부름꾼부터 모자가게 점원에 이르기까지

닥치는 대로 일을 했습니다.

그러다 우연히 의학강습소의

급사 자리를 얻게 됐습니다.

등사기를 밀어서 강습소

학생들이 볼 강의 교재를 만들어내야 했습니다.

“자연스레 교재를 들여다봤죠.

용어가 어려워 옥편을 뒤져가면서 독학을 하다 보니 ‘나도 한 번 해볼까’라는 생각이 들었어요.

당시에는 의대에 다니지 않아도 시험만으로도 의사 자격증을

딸 수 있었거든요.”

주경야독으로 의사고시에 매달린 지 꼬박 2년. 그는 20세에

의사고시에 합격했습니다.

주변에선 국내 최연소

의사라고 축하해줬습니다.

시험에 합격한 해인 1937년

서울 성모병원의 의사가 됐습니다.

병원 생활은 평탄했지만

수십년 뒤 그의 인생을

바꿔놓는 사건이 생겼습니다.

뼈가 앙상하고 배만 볼록 솟아오른 갓난아기 환자가 병원에 온 것이었습니다.

“아이 엄마는 평안북도 신의주에서 아이를 업고 꼬박 하루 걸려 왔다고 했습니다.

어렵게 얻은 아들이라며

‘제발 살려 달라’고 애원했지요.

차트를 보니 병명이 ‘소화불량’이었는데,

아이는 끝내 세상을 떴습니다.”

어떤 의사도 아이를

살릴 수 없었습니다.

이후에도 복부 팽만으로

병원을 찾은, 적지 않은

신생아들이 설사만 하다가

무력하게 죽어갔습니다.

의사가 된 청년은 자책과 의문에서 헤어 나오지 못했습니다.

‘원인모를 병으로 죽어가는

이 아이들을 언젠가는

고쳐야겠다’고 다짐했습니다.

‘그래, 이제는 유학을 가보자.’

당시 43세였던 그는 의사 초년병 시절에 접했던, 소화불량에 걸린 신생아들을 고칠 방법을 찾기위해 의학 선진국으로 떠나겠다고 선언했습니다.

그는 “이때가 가장 큰 선택의

기로에 놓였던 시기”라고 회상했다.

주변에서는 반대했습니다.

그에게는 아내와 6남매가 있었고, 의사로서의 안정된 삶도 보장돼 있었습니다.

하지만 아이들을 살려내야겠다는, 의사로서의 사명감을 떨칠 수 없었습니다.

“영국 런던대에 공부하러 갔지만 뾰족한 수를 찾지 못했어요.

곧장 미국샌프란시스코의 UC메디컬센터로 건너가

미국에도 비슷한 증상이 있나

샅샅이 뒤져봤지요.”

1964년, 그는 도서관에서 소아과 교재를 읽다가 무릎을 쳤습니다.

바로 ‘유당불내증(乳糖不耐症·

lactose intolerance)’이 소개된 대목이었습니다.

20여년간 지녀온 의문의 실마리가 풀리기 시작했습니다.

유당불내증은 우유나 모유의

유당을 분해하는 효소가 부족한 사람들에게 나타나는 증상입니다.

이 증상을 가진 신생아는 모유 나 우유를 소화하지 못해 영양실조로 죽고 맙니다.

우유 대용식을 만드는 게 급선무란 생각이 들었습니다.

그는 어린시절 어머니가 끓여줬던 콩국을 떠올렸고, 그 길로 한국으로 돌아왔습니다.

이후 서울 명동에서 ‘정소아과’ 를 운영하며 아내와 함께 우유 대용식 개발에 매달렸습니다.

아내가 콩을 맷돌로 갈아 콩국 을 만들면 그는 콩국의 영양이 충분한지 분석했습니다.

병원 지하에 실험용 흰 쥐를 잔뜩 갖다 놓고 콩국을 먹인 쥐에게 유당불내증이 나타나는지 등 을 실험했습니다.

주변에선 “정소아과 원장이 미국에 다녀오더니 이상해졌다” 고 수군댔습니다.

이렇게 3년 남짓 연구한 끝에 두유를 개발해냈고 이것을 설사병 에 걸린 신생아들에게 줬습니다.

병상의 아이들은 눈을

뜨면서 기력을 차렸습니다.

콩에는 필수영양소, 지방 20%

(단백질 40%, 탄수화물 35%) 가 들어 있지만 유당은 들어 있지 않다.

“인생에서 최고로 기뻤던 순간이었습니다.

설사병을 앓는 아이의 부모들 사이에서는 ‘정소아과가 용하다’는 입소문이 났습니다.

전국 각지에서 그를 찾아왔습니다.

이번에는 또 다른 문제가 생겼습니다. 환자가 몰리자

두유 수요가 딸렸습니다.

자연히 아픈 아이들에게 부족함 없이 두유를 주고 싶다는 생각이 커졌다.

결국 정재원은 1973년 ‘정식품’이란 회사를 세워 두유 대량 생산에 나섰습니다.

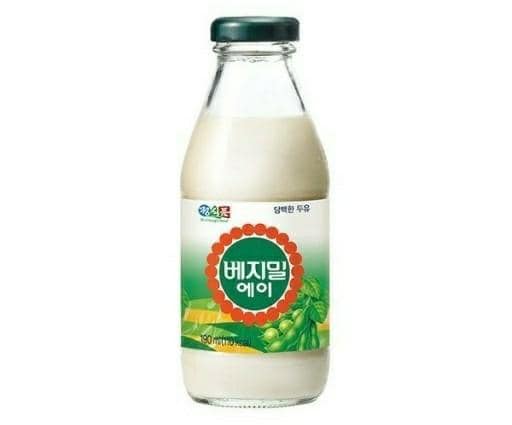

콩국이 식물성 우유라는 점에 착안해 식물(vegetable) 과 우유(milk)의 영문명을 합쳐 ‘베지밀’이라는 이름을 지었습니다.

당시 56세였던 그는 다시 한번

도전의 길에 접어들었습니다.

“개인 병원만 운영하다 기업을 이끄는 것은 차원이 다른 일이었지요.

하지만 신생아들을 살리려면 창업 말고는 다른 길이 없었어요.”

그가 사명감을 갖고 만든 베지밀은 지금도 두유업계 부동의 1위를 달리고 있습니다.

‘인류건강을 위해 이 한 몸 바치고저’를 정식품의 창업이념으로 정한 그는 “사회적 역할에 대한 충분한 고민과 성찰이 있어야

기업이 무한경쟁의 시대에서 진정한 성장을 할 수 있다”고 강조했습니다.

이것은 정재원 정식품 명예회장 의 이야기입니다.

정재원 정식품 명예회장은 아내 인 고(故) 김금엽 여사와 사이가 각별했습니다.

그는 서울 성모병원에서 의사생활을 하던시절 아내를 만났습니다.

고아였던 아내는 수녀원에서 자랐고, 성인이 된 뒤 카톨릭 계열인 성모병원 간호사로 일하고 있었다.

그에게는 내로라하는 집안에서

중매가 여러 건 들어왔지만 그는 모두 거절했습니다.

‘박꽃처럼 예뻤던’ 아내 때문이었다.

공부하는 여성이 드물 때였지만, 그는 아내에게 유학을 권했다.

아내가 일본에서 간호학을

공부하고 돌아온 해인 1942년

두 사람은 부부가 됐습니다.

정 명예회장은 “선 봐서 결혼했더라면 처갓집 눈치가 보여 40대에 유학도, 50대에 창업도

선뜻 하지 못했을 것“이라고 말했다.

그와 함께 두유를 개발한 아내 는 정식품의 ‘각자대표’(1973∼ 1987년)를 맡아 사업에서도 든든한 지원군이 되어 줬습니다.

그런 아내는 2004년

81세의 나이로 세상을 떴습니다.

정 명예회장은 아내의 장례식장에서 턱시도를 차려 입고 조문객을 맞이했습니다.

그의 턱시도는 황해도

고향에서 올린 결혼식 때

입었던 예복이었습니다.

부부는 반세기 넘게 ‘결혼의 징표’인 턱시도와 면사포를 간직했다.

턱시도를 입은 정 명예회장은

아내의 관(棺) 속에 흰색 면사포 를 넣어줬습니다.

백발의 노신사는 아내에게 예(禮)를 다해 그렇게 작별 인사 를 했습니다.

한국 재계의 창업주 중 최고령

이셨으나 2017년 돌아가셨습니다.

작성일2022-12-04 14:53

등록된 댓글이 없습니다.